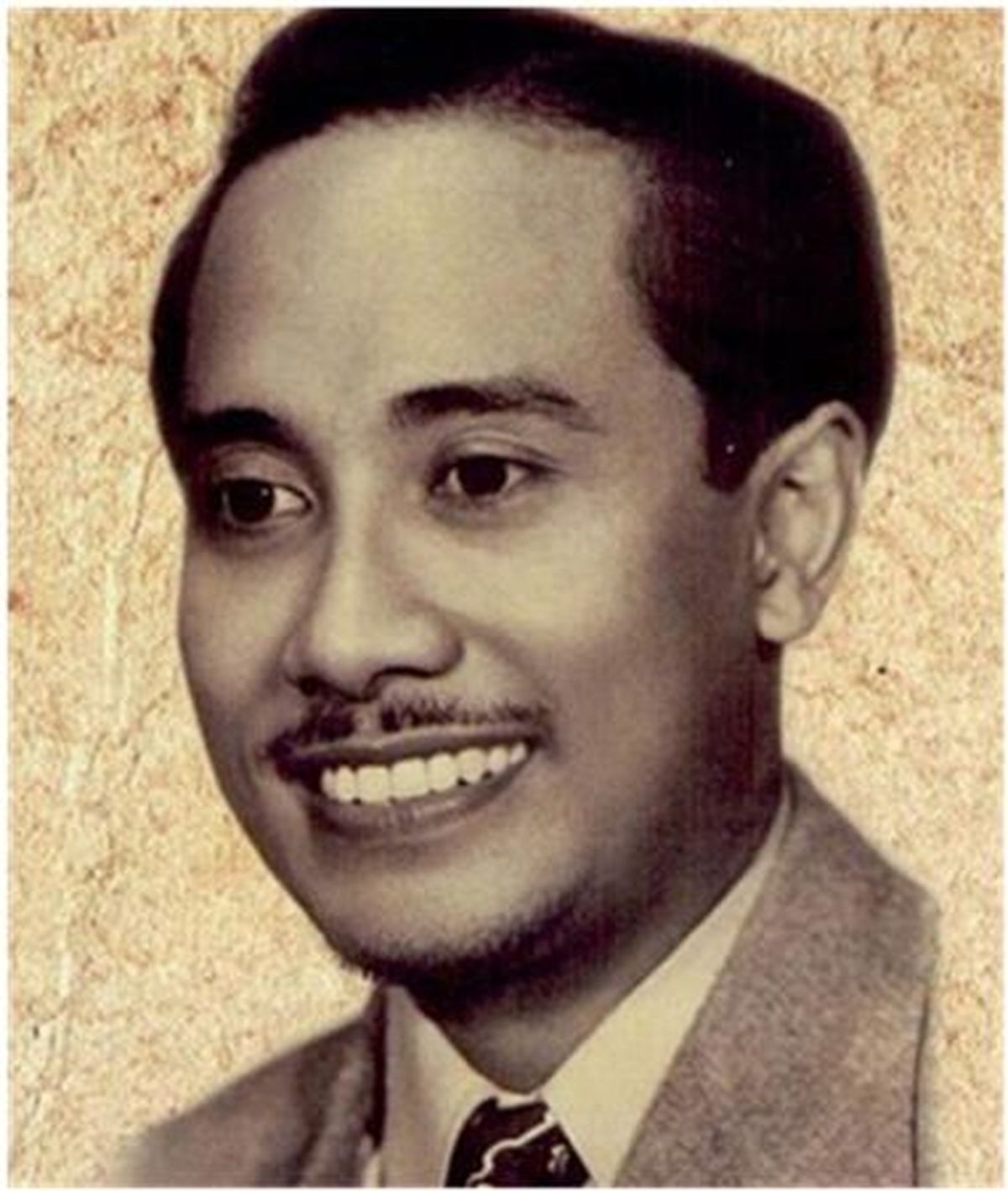

GEMINITIKTOK – Tuanku Imam Bonjol adalah salah satu nama besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejak awal abad ke-19, namanya telah menorehkan jejak yang dalam dalam catatan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Sebagai pemimpin Perang Padri yang berlangsung lebih dari satu dekade, Beliau dikenal bukan hanya sebagai panglima perang, tetapi juga sebagai ulama yang teguh mempertahankan prinsip agama dan keadilan.

Tuanku Imam Bonjol tak bisa dilepaskan dari narasi perjuangan rakyat Minangkabau. Ia lahir dengan nama Muhammad Shahab pada tahun 1772 di Bonjol, sebuah nagari kecil yang saat itu masih sunyi dari hiruk-pikuk kolonialisme. Sejak muda, ia menempuh pendidikan agama secara mendalam dan tumbuh menjadi ulama yang disegani. Kepribadiannya dikenal tenang namun teguh, serta penuh kepedulian terhadap kondisi moral masyarakatnya.

Tuanku Imam Bonjol dan Perang Padri

Gerakan Padri lahir dari keresahan para ulama terhadap banyaknya praktik masyarakat yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Minuman keras, judi, sabung ayam, serta kebiasaan-kebiasaan adat yang dinilai bertentangan dengan syariat menjadi sasaran kritik. Bersama para pemuka agama lainnya, beliau memulai gerakan reformasi keagamaan yang kemudian dikenal sebagai gerakan Padri.

Awalnya, konflik muncul antara kaum Padri yang menginginkan perubahan berbasis Islam, dan kaum adat yang tetap memegang teguh tradisi nenek moyang. Ketegangan ini lambat laun berubah menjadi bentrokan fisik. Belanda melihat celah dalam pertikaian ini dan memanfaatkannya untuk memperkuat kontrol kolonial di Sumatera Barat. Maka dimulailah Perang Padri, sebuah konflik panjang yang melibatkan rakyat Minang, kaum adat, kaum Padri, dan akhirnya tentara kolonial.

Tuanku Imam Bonjol tampil sebagai tokoh sentral dalam perang ini. Ia memimpin pertahanan rakyat Minangkabau dari benteng Bonjol, yang menjadi pusat strategi militer kaum Padri. Selama bertahun-tahun, Belanda gagal menembus kekuatan benteng ini. Pertahanan yang kuat, strategi gerilya, dan semangat jihad yang membara membuat Belanda kewalahan. Perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol menjadi simbol perlawanan terhadap segala bentuk penindasan.

Penangkapan dan Akhir Perjuangan

Setelah berjuang selama lebih dari 15 tahun, akhirnya benteng Bonjol jatuh juga ke tangan Belanda pada tahun 1837. Penangkapan Tuanku Imam Bonjol tidak dilakukan secara jujur. Ia diundang dalam perundingan damai namun kemudian ditangkap secara licik oleh pihak Belanda. Peristiwa ini menjadi noda dalam sejarah kolonialisme karena menodai etika perundingan.

Setelah ditangkap, Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke beberapa daerah. Ia sempat tinggal di Cianjur, lalu dipindahkan ke Ambon, dan akhirnya ke Manado. Di tanah asing yang jauh dari kampung halamannya, ia tetap teguh menjalankan ibadah dan menjadi panutan masyarakat setempat. Ia wafat di Lotta, Minahasa, Sulawesi Utara, pada 6 November 1864 dalam usia 92 tahun. Meski ia wafat jauh dari tanah kelahirannya, semangat perjuangannya tetap menyala di hati rakyat.

Warisan Tuanku Imam Bonjol bagi Bangsa Indonesia

Hingga kini, Tuanku Imam Bonjol dikenang sebagai tokoh besar dalam sejarah bangsa. Pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional, dan wajahnya diabadikan dalam uang kertas Rp5.000 sebagai bentuk penghormatan. Namanya pun digunakan sebagai nama jalan, universitas, hingga kabupaten di berbagai daerah Indonesia.

Warisan terbesar dari Tuanku Imam Bonjol bukan hanya benteng, senjata, atau medan perang. Ia meninggalkan semangat keteguhan dalam mempertahankan keyakinan, keberanian dalam menghadapi penindasan, dan keikhlasan dalam menerima takdir tanpa pernah menyerah. Nilai-nilai ini menjadi cerminan dari jati diri bangsa yang tidak tunduk pada penjajahan.

Perjalanan hidup Tuanku Imam Bonjol adalah pengingat bahwa perjuangan bukan sekadar mengangkat senjata, tetapi juga mempertahankan prinsip, kejujuran, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh agama dan budaya.