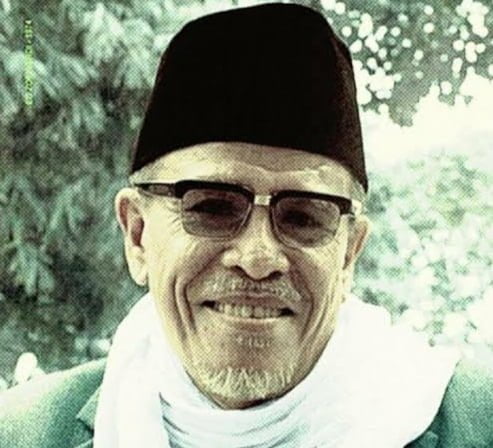

Ulama dan Pemikir Islam dari Minangkabau

GEMINITIKTOK – Buya Hamka lahir pada 17 Februari 1908 di Maninjau, Sumatera Barat, dengan nama Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Sejak kecil, ia hidup dalam lingkungan religius. Ayahnya, Haji Rasul, merupakan ulama besar dan pelopor pembaruan Islam di Minangkabau.

Buya Hamka memilih jalan berbeda dari pendidikan formal. Ia lebih suka belajar secara mandiri, membaca buku-buku agama, sastra, dan filsafat. Pada usia 15 tahun, ia pergi ke Mekah. Di sana, ia tidak hanya memperdalam ilmu agama, tetapi juga menyerap pemikiran modern Islam dari Timur Tengah. Pengalaman ini membentuk dasar intelektual dan spiritualnya.

Buya Hamka Memperkuat Dakwah Lewat Pena dan Mimbar

Setelah kembali ke tanah air, Beliau bergabung dengan Muhammadiyah. Ia aktif berdakwah, menyebarkan ajaran Islam yang rasional dan modern. Ia tidak hanya berdiri di mimbar, tetapi juga menulis di berbagai majalah dan surat kabar Islam, seperti Pedoman Masyarakat dan Panji Masyarakat. Melalui tulisan-tulisannya, ia menyentuh hati umat dan mengajak mereka berpikir terbuka terhadap pembaruan.

Gaya bahasa Buya Hamka yang lugas dan menyentuh menjadikan ceramah dan tulisannya sangat diminati. Ia mampu menyampaikan nilai Islam dengan cara yang sederhana, tetapi penuh makna. Karena itulah, namanya cepat dikenal sebagai pendakwah dan penulis yang berpengaruh.

Buya Hamka dan Karya Sastra yang Abadi

Buya Hamka tidak membatasi dakwah hanya dalam tulisan agama. Ia juga menulis karya sastra yang mendalam, seperti novel “Tenggelamnya Kapal Van der Wijck” yang terbit pada 1938. Dalam novel ini, Beliaui mengkritik keras adat Minangkabau yang mengekang kebebasan individu, terutama dalam urusan cinta dan pernikahan.

Karya tersebut menjadi tonggak penting dalam sastra Indonesia. Ia menyampaikan kritik sosial dengan bahasa puitis yang mudah dicerna masyarakat. Selain novel tersebut, Buya Hamka juga menulis karya populer lainnya seperti Di Bawah Lindungan Ka’bah dan Merantau ke Deli. Semua karyanya mencerminkan perpaduan antara nilai agama, kemanusiaan, dan budaya lokal.

Berjuang Lewat Politik dan Keilmuan

Buya Hamka juga terjun ke dunia politik. Ia bergabung dengan Partai Masyumi dan aktif dalam pergerakan kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi anggota Konstituante. Namun, karena kesetiaannya terhadap prinsip, ia memilih mundur saat melihat dunia politik mulai kehilangan arah.

Pemerintah Orde Lama sempat memenjarakan Beliau pada 1964 dengan tuduhan politik yang tidak berdasar. Namun, Beliau tidak menyimpan dendam. Di dalam penjara, ia justru menyelesaikan karyanya yang paling monumental, “Tafsir Al-Azhar”, sebuah penafsiran Al-Qur’an yang hingga kini masih digunakan sebagai rujukan umat Islam Indonesia.

Buya Hamka Menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Pertama

Pada 1975, pemerintah mengangkat Buya Hamka sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pertama. Di posisi ini, ia kembali menunjukkan keteguhan prinsip. Ia menolak campur tangan kekuasaan dalam persoalan agama. Salah satu keputusan pentingnya adalah fatwa haram terhadap perayaan Natal bagi umat Islam. Ia menganggap keputusan tersebut penting untuk menjaga akidah, meskipun banyak pihak mengkritiknya.

Sebagai pemimpin MUI, Buya Hamka tetap mengedepankan dialog dan dakwah yang sejuk. Ia mengajak umat Islam untuk memahami ajaran agama secara utuh dan rasional. Gagasan-gagasannya menjadi tonggak bagi perkembangan pemikiran Islam di Indonesia.

Warisannya Yang Tetap Hidup

Buya Hamka wafat pada 24 Juli 1981 di Jakarta. Ribuan orang mengantar kepergiannya. Ia tidak hanya meninggalkan keluarga, tetapi juga warisan pemikiran dan karya yang terus hidup di tengah masyarakat.

Buku-buku, tafsir, dan ceramahnya masih dibaca dan dikaji hingga hari ini. Ia berhasil menjembatani antara keimanan dan pemikiran, antara tradisi dan modernitas. Sosoknya menjadi contoh nyata bahwa seorang ulama bisa bersikap terbuka, mendalam, dan tetap teguh dalam prinsip.

Kesimpulan: Warisan yang Tak Lekang oleh Zaman

Buya Hamka bukan hanya seorang ulama atau sastrawan. Ia adalah pilar dalam perkembangan pemikiran Islam modern di Indonesia. Melalui tulisan, dakwah, dan karya sastranya, ia membuka cakrawala umat Islam untuk berpikir lebih luas, tanpa kehilangan akar keyakinannya.