Awal Perjalanan Sang Cendekia

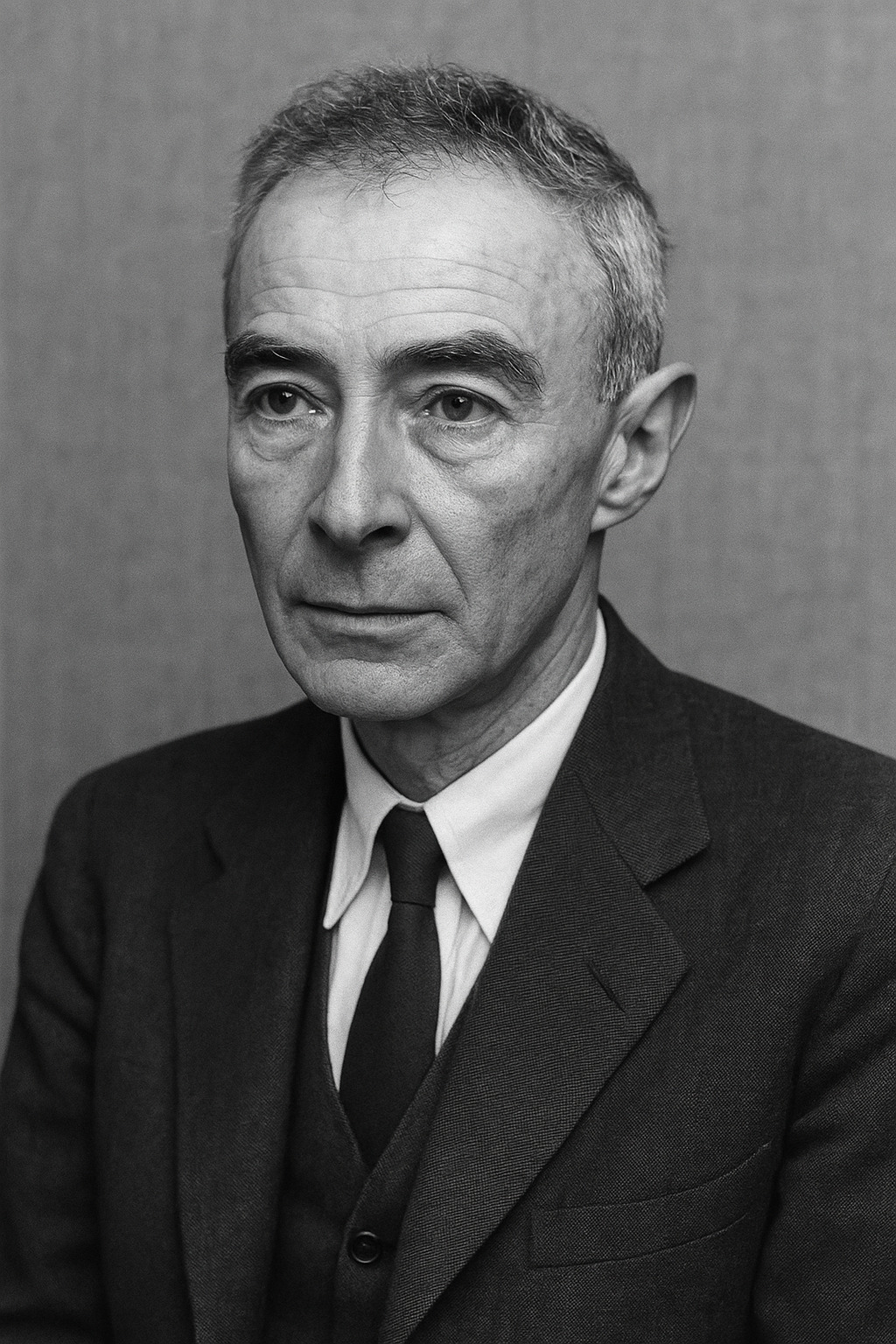

GEMINITIKTOK – Di sebuah kota kecil bernama Alahan Panjang, di dataran tinggi Sumatera Barat, Mohammad Natsir lahir pada tanggal 17 Juli 1908. Ia tumbuh dalam keluarga yang sederhana, tetapi memiliki perhatian besar terhadap pendidikan dan keislaman. Lingkungan Minangkabau yang kaya akan tradisi dan nilai-nilai Islam memberi warna tersendiri dalam kehidupan Natsir kecil. Sejak muda, ia telah memperlihatkan kecintaan besar terhadap ilmu pengetahuan dan agama.

Pendidikan formalnya dimulai di sekolah Belanda (Hollandsch Inlandsche School), lalu berlanjut ke MULO (setingkat SMP), dan akhirnya ke AMS (setingkat SMA) di Bandung. Namun justru di luar ruang kelas, Natsir mendapatkan pembentukan jati diri intelektual yang lebih mendalam. Di kota ini, ia banyak berinteraksi dengan tokoh-tokoh besar seperti Ahmad Hassan dari Persatuan Islam (Persis) dan Haji Agus Salim, yang menjadi mentor intelektualnya.

Alih-alih menempuh pendidikan tinggi di universitas Belanda, Natsir lebih memilih memperdalam ilmu agama dan menulis secara aktif di berbagai media Islam. Pilihan ini bukan karena keterbatasan, melainkan karena prinsip dan idealisme yang kuat: ia ingin ilmunya langsung bermanfaat bagi umat, bukan sekadar gelar akademis. Gaya berpikirnya logis, tajam, dan sistematis, namun tetap dibalut dengan kesantunan khas Minang yang melekat sepanjang hayatnya.

Mosi yang Menyatukan Republik

Tahun 1945 menjadi titik balik sejarah bangsa Indonesia. Kemerdekaan diproklamasikan, tetapi jalan menuju negara merdeka yang utuh penuh dengan tantangan. Dalam masa revolusi itu, Mohammad Natsir mulai tampil sebagai tokoh penting nasional. Ia menjadi salah satu pendiri dan pemimpin Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), partai Islam terbesar dan paling berpengaruh saat itu. Masyumi bukan hanya partai politik, tapi juga wadah gagasan Islam modern yang mencoba menjawab tantangan zaman.

Ketika Belanda memaksakan bentuk negara federal lewat Republik Indonesia Serikat (RIS) pasca-Konferensi Meja Bundar, kondisi Indonesia terpecah menjadi banyak negara bagian. Banyak kalangan nasionalis melihat ini sebagai bentuk penjajahan terselubung yang memecah belah Indonesia.

Di sinilah Natsir tampil dengan gagasan besarnya: Mosi Integral. Pada 3 April 1950, di hadapan parlemen RIS, Natsir menyampaikan pidato yang dikenal sebagai Mosi Integral Natsir. Ia mengusulkan agar negara-negara bagian dalam RIS melebur kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak dengan kekerasan, tidak lewat revolusi, melainkan dengan jalur konstitusional dan dialog.

Hasilnya luar biasa. Negara-negara bagian menyetujui usulan tersebut, dan dalam waktu singkat Indonesia kembali menjadi satu kesatuan. Atas keberhasilan itu, Presiden Soekarno mengangkat Natsir menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia pada tahun 1950. Ia memimpin pemerintahan dalam masa transisi yang tidak mudah, namun tetap menjunjung tinggi integritas dan prinsip kebangsaan.

Dakwah, Tulisan, dan Warisan Abadi

Walaupun masa jabatannya sebagai Perdana Menteri hanya sekitar satu tahun, pengaruh pemikiran Mohammad Natsir jauh melampaui batas waktu dan kekuasaan. Ia terus aktif dalam dunia pemikiran Islam, pendidikan, dan dakwah. Ketika Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960, Natsir tidak memusuhi negara. Ia tetap memilih jalur intelektual dan dakwah sebagai cara untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa.

Pada tahun 1967, ia mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), sebuah organisasi dakwah modern yang fokus pada penyebaran Islam, pengkaderan dai, dan pengembangan pendidikan umat. Melalui DDII, Natsir memperluas pengaruhnya ke seluruh penjuru Indonesia, terutama daerah-daerah terpencil yang minim akses dakwah.

Tak hanya itu, ia juga aktif dalam forum-forum Islam internasional. Mohammad Natsir dikenal dan dihormati di dunia Islam global. Ia pernah menjadi Presiden Liga Muslim Dunia, dan menulis puluhan karya tulis dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris. Salah satu penghargaan tertingginya adalah King Faisal Award dari Arab Saudi atas jasa-jasanya dalam menyebarkan Islam secara damai dan intelektual.

Salah satu keunikan Natsir adalah cara berdakwahnya yang sejuk dan rasional. Ia menolak keras radikalisme dan kekerasan atas nama agama. Ia percaya bahwa Islam harus ditampilkan dengan wajah yang damai, cerdas, dan memberi solusi bagi peradaban modern. Bahkan dalam tekanan politik dan pengasingan, ia tetap menulis dan berdiskusi. Pikiran-pikirannya tentang hubungan Islam dan negara, pluralisme, serta pembangunan umat menjadi rujukan hingga kini.

Akhir Hayat dan Kenangan yang Abadi

Mohammad Natsir wafat pada 6 Februari 1993 di Jakarta. Ia meninggalkan dunia dalam kesederhanaan, seperti gaya hidup yang dijalaninya sepanjang hidup. Tidak ada kemegahan, tidak ada sorotan berlebihan. Tapi dalam keheningan itulah, nama Natsir justru bersinar terang dalam sejarah.

Warisan Natsir tidak terletak pada jabatan, kekayaan, atau keturunan politik. Warisannya adalah ide dan keteladanan. Ia menunjukkan bahwa menjadi tokoh politik tidak harus menggadaikan prinsip. Bahwa memperjuangkan Islam bisa dilakukan tanpa mengorbankan keutuhan bangsa. Bahwa kekuasaan bukanlah tujuan, tapi alat untuk mengabdi kepada rakyat dan Tuhan.

Sayangnya, hingga hari ini, nama Mohammad Natsir belum sepopuler tokoh-tokoh lain dalam sejarah Indonesia. Mungkin karena ia bukan orator flamboyan, bukan pemimpin revolusi bersenjata, atau karena ia tidak meninggalkan partai yang berkuasa. Tapi justru dalam ketenangannya itu, Natsir membuktikan bahwa kejujuran, kesantunan, dan pemikiran jernih punya kekuatan yang lebih abadi.

Penutup

Mohammad Natsir adalah jembatan antara dunia Islam dan Indonesia modern. Ia tidak melihat keduanya sebagai kutub yang bertentangan, melainkan sebagai dua sisi dari identitas bangsa yang utuh. Melalui tulisan, pidato, dan tindakan nyatanya, ia menunjukkan bahwa menjadi Muslim sejati tidak berarti harus menolak keindonesiaan, dan menjadi warga negara yang baik tidak harus mengorbankan iman.

Dalam dunia yang penuh polarisasi hari ini, sosok seperti Natsir terasa makin dibutuhkan. Seorang pemimpin yang tidak hanya cerdas dan religius, tapi juga rendah hati dan mampu mempersatukan.